Zeichnungen und Plastik von Gustav Seitz / Zeichnungen und Bronzen von Helge Leiberg

31. August 2025 – 22. Februar 2026

Die Jahresausstellung Die Kunst der Liebe wird mit einer neuen Auswahl aus den Zeichnungen und Plastiken von Gustav Seitz fortgesetzt. Und wie bei einem Pas de deux, einem Schritt zu zweit, werden Seitz’ Werke mit ausgewählten Zeichnungen und einigen kleineren der oft tänzerischen, energiegeladenen Bronzen des Zeichners, Malers, Bildhauers, Musikers und Performers Helge Leiberg kombiniert.

Pas de deux

Zeichnungen und Bronzen von Helge Leiberg

Im Werk von Helge Leiberg (Jg. 1954) kann man auch eine Bestätigung für die von Gustav Seitz 1961 formulierte Auffassung sehen, dass Menschen in der Moderne trotz unaufhörlicher Verlusterfahrungen und Desillusionierungen fortfahren, einander zu lieben und dass die Liebe, solange sie lebt, weiterhin von den Künstlern aller Zungen „besungen“ wird. Wie bei einem Pas de deux, einem Schritt zu zweit, werden ausgewählte Zeichnungen und einige kleinere der oft tänzerischen, energiegeladenen Bronzen des Zeichners, Malers, Bildhauers, Musikers und Performers Helge Leiberg mit den Werken von Gustav Seitz kombiniert.

Erotische Kraft, Liebe, Freiheitsempfindung, Selbstbestimmtheit, elementarer Ausbruch wie auch Abschied sind vielfach Motive im Werk Leibergs. Bei den seit Ende der 1990er Jahre entstandenen expressiven Bronzen ist auch nachzuempfinden, wie die Spannung der von Leiberg gezeichneten Figuren von der Fläche dann in den Raum drängt. Als Ausblick nach diesem ersten Pas de deux könnte man sich wünschen, das demnächst einmal alle Bronzereliefs von Gustav Seitz zusammen mit den 30 Bildern des Zyklus Hohes Lied Salomo (2006/2008/2025) von Helge Leiberg gezeigt werden können, in denen ebenfalls die „Mysterien des Eros“ gestaltet sind.

In Dresden geboren, studierte Helge Leiberg dort von 1973 bis 1978 an der Hochschule für Bildende Künste bei Gerhard Kettner. Schon früh experimentierte er, Zeichnen und Malen mit Neuer Musik, Jazz und Tanz wie auch mit Literatur und Film zusammenzubringen. 1984 wurde er nach West-Berlin ausgebürgert. Bei interdisziplinären Projekten und Performances arbeitete Leiberg vielfach und an prominenten Aufführungsorten u.a. mit Fine Kwiatkowski, Arila Siegert, Conny Bauer, Lothar Fiedler, Vinko Globokar, A.R. Penck, Christa Wolf, Oskar Pastior, Adolf Endler, Corinna Harfouch und Peter Lohmeyer zusammen. Seine bildnerischen Werke gehören weltweit zum Bestand renommierter Sammlungen und Museen und werden in wichtigen Ausstellungen gezeigt. 2005 nahm er an der Biennale in Peking, 2015 an der Biennale in Venedig teil. Seine große Bronze Von der Höhe (2022) wurde vor dem Gymnasium Seelow aufgestellt. Helge Leiberg lebt und arbeitet in Berlin und im Oderbruch, wo er sich für die Ausstellungen und Veranstaltungen im Schul- und Bethaus Altlangsow engagiert. 2023 wurde er mit dem Ehrenpreis des Brandenburger Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk geehrt.

Die Kunst der Liebe

Zeichnungen und Plastik von Gustav Seitz

Das künstlerische Werk des Bildhauers und Zeichners Gustav Seitz ist unübersehbar und spürbar vom Eros geprägt, von Beginn an war es der weibliche Leib, das Weibliche, dem sein besonderes Interesse und seine Liebe galten. 1961 zum Porträt, zur gegenwärtigen Gestaltung des Menschenbildes befragt, formulierte Seitz ein Plädoyer für die Liebe, mit dem er zugleich sein Festhalten am Figürlichen verteidigte und die Motivation seines bildnerischen Schaffens beschrieb: „Wenn unser Leben noch mehr mechanisiert würde, wenn die letzte Romantik … verschwände, werden die Menschen fortfahren, einander zu lieben, und solange die Liebe lebt, wird sie besungen von den Künstlern aller Zungen.“

Mitte der 1950er Jahre, noch in Berlin, vollzog sich im Werk von Gustav Seitz ein stilistischer Wandel: Die strenge Form der ethisch motivierten, idealtypischen Großplastiken der frühen Nachkriegszeit wurde aufgelockert. Und mit dieser Schaffensphase, in der Seitz begann, naturgegebene, individuelle Körper plastisch zu betonen, setzt die Auswahl der in der Ausstellung gezeigten Werke ein: Eine gelöste, bald humorvolle Freiheit der Empfindung zeigt sich hier in der Herausstellung individueller Leiblichkeit, die übersteigert, reduziert, „unvollkommen“ geformt ist. Zugleich experimentierte Seitz schon 1955 wieder mit dem Torso, nachdem er zwei Jahrzehnte lang ganze menschliche Körper gestaltet hatte.

Der Wechsel 1958 von Berlin nach Hamburg löste bei Seitz einen enormen kreativen Schub aus. Und er verliebte sich in eine „heißblütige Spanierin“, Antonia Esslen, ein „gefährliches, interessantes Weib“, wie er im April 1959 schrieb. In einer ganzen Serie von Antonia-Porträtplastiken und Masken umkreiste Seitz das Geheimnis des Eros. Ein neuer, zärtlicher Blick auf füllige weibliche Körper fand, als Ausdruck von Ganzheit und Glück, in den „Schwebenden Volumen“ seiner bekannten Plastiken Susanna, Tanzende und Lob der Torheit (1960) seine Ausgestaltung.

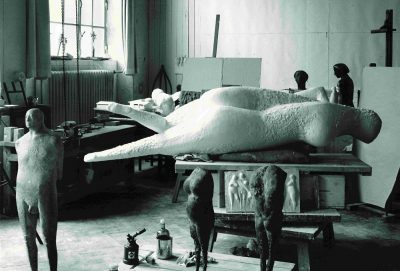

Vergänglichkeit und unaufhaltsamer Wandel hingegen charakterisieren die außergewöhnlichen, auf Wesentliches konzentrierten Torsi, die Seitz Anfang der 1960er Jahre schuf: Der Kontrast von Leiblichkeit und Fragilität des stehenden Weiblichen und des Männlichen Torsos (1963) erfährt in der liegenden Kleinen Flensburger Venus (1963) eine besondere Intensivierung. Neben der kleineren Bronze Catchertorso (1963) ist zudem Seitz’ monumentaler Geschlagener Catcher (1963/66) – ein Hauptwerk der Bildhauerkunst des 20. Jahrhunderts, das lange vor dem Hamburger Kunsthaus aufgestellt war – fast originalgroß auf Atelierfotos präsent.

Darüber hinaus lässt sich nachvollziehen, wie Seitz die in den Torsi vorangetriebene Reduzierung noch weiter steigerte, bei den weiblichen bis hin zur Isolierung der Brust: Neu im Museumsbestand befindet sich die hier gezeigte Bronze Weibliche Form (1967/68). In der Großen Stele (1967/68) und zuletzt in den filigranen Idolen (1967-69) überlagern und durchdringen sich das Weibliche und das Männliche. Die Ausstellung bietet obendrein die seltene Gelegenheit, viele der 36 halbplastischen, die „Mysterien des Eros“ umspielenden Bronzereliefs (1963-69) sehen zu können, von denen einige für die 1973 prominent am Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe angebrachte Porta d’amore zusammengefügt wurden.

„Meine Liebe gehört auch der Zeichnung. Ich zeichne alles“, kommentierte Seitz 1956. Dass er sich beim Zeichnen „austobte“, lässt sich anhand der umfangreichen Serien erotischer Motive bestätigen. Diese Bilder führen zum „Glutkern“ der erotischen Durchdringung von Seitz’ Werk. Aus dem umfangreichen Bestand von mehr als 4000 Zeichnungen im Archiv der Seitz Stiftung wird nun eine weitere Auswahl von Akten und von Szenen des Liebesspiels gezeigt. Seitz’ künstlerische Bejahung des Eros und der Liebe lässt sich als Bekenntnis zu einer aufgeklärten Humanisierung von Sexualität verstehen, in der sexuelle Erfüllung, Zärtlichkeit, Einfühlung und Vernunft einander bedingen, in der sinnlich-körperliche Begierde nicht verdrängt, aber auch nicht ungehemmt verabsolutiert wird.

Ausstellungsfaltblatt

Veranstaltungen

So., 31. August 2025, 16 Uhr

Vernissage

Mit musikalischen Improvisationen des Gitarristen und Komponisten Lothar Fiedler, künstlerischer Weggefährte von Helge Leiberg seit den frühen 1980er Jahren.

So., 28. September 2025, 16 Uhr

Gustav Seitz modelliert Thomas Mann

Zum 80. Geburtstag von Thomas Mann 1955 wurde Seitz mit einer Porträtbüste beauftragt, 1954 reiste er zu Modellsitzungen nach Kilchberg und führte dabei Tagebuch. Anlässlich des 150. Geburts- und 70. Todestages von Thomas Mann stellt die Seitz-Spezialistin Dr. Brigitte Heise, Lübeck, die Vielzahl von Thomas Mann-Zeichnungen und Porträts vor, die Seitz bis 1961 schuf.

Museum und Feldsteinscheune

Die Ausstellung ist Deutsch und Polnisch kommentiert, thematische Publikationen sind im Museum erhältlich. Wir danken allen Leihgebern für die hilfreiche Unterstützung.

Kurator: Lutz Dittrich

Graphikdesign: Esther Sternkopf

Übersetzungen: Agnieszka Grzybkowska

Lektorat der Übersetzungen: Marta Wróblewska

Foto ganz oben: Hamburger Atelier von Gustav Seitz: Großer Weiblicher Torso, Weiblicher Torso und Flensburger Venus (rechts), 1965. Foto: Michael Fackelmann © Gustav Seitz Stiftung

Mit freundlicher Unterstützung: